Энергоэкономический ресурс молочного скотоводства (часть 1)

23 September 2011

Журнал «Белорусское сельское хозяйство», №6 (62) июнь 2007

От редакции

Поиск ресурсоэффективности, учет прогрессивных тенденций и обоснованный выбор путей развития отраслей сельского хозяйства, прежде всего, в аспекте рациональности и минимализации любых затрат производства – это едва ли не самая актуальная и животрепещущая задача сегодняшнего дня. Приведенная ниже статья посвящена данной проблематике в молочном скотоводстве. Ее автор, Александр Лапотко, 11 лет был ведущим научным сотрудником в Белорусском научно-исследовательском институте животноводства, 7 лет из которых занимался исследованием проблем энергосбережения в животноводческом производстве. Этой теме посвящено большинство его научных публикаций (всего их более 100, в т.ч. 9 монографий). Он является обладателем 34 авторских свидетельств и патентов на изобретение. Ряд лет работал главным зоотехником в РУП «Экспериментальная база «Жодино» (Смолевичский район), где, благодаря накопленному опыту и реализации в практику результатов выполненных исследований, удалось достигнуть самых высоких показателей производства молока в стране. В последние годы под его методическим руководством и при непосредственном участии (в качестве заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома) в агропредприятиях области внедрен целый комплекс мер по подъему молочного скотоводства и получены значительные производственные результаты. Минщина стала областью наиболее высокопродуктивного молочного скотоводства в республике.

В большинстве хозяйств Беларуси применяемые технологии животноводства являются наследием малоэффективной энергозатратной и дотационной системы ведения сельского хозяйства бывшего СССР, когда ставилась задача наращивания объемов производства продукции любой ценой.

Так, на производство 1 кг молока у нас, по сравнению со странами с развитым молочным скотоводством, затрачивается в 3-4 раза больше рабочего времени, в 1,5 раза больше кормов, совокупные энергозатраты превышают допустимые более чем в 2 раза. Молочная продукция, производимая на фермах республики, по стоимости становится неконкурентоспособной с аналогичной, поступающей из-за рубежа.

В условиях перехода к рынку при обострении дефицита энергетических и сырьевых ресурсов неизбежно возникла необходимость учета не только традиционных экономических показателей, но и энергетических затрат. Если в условиях биологического и энергетического дефицита не вмешиваться в планирование всего технологического процесса, всех его звеньев, то снижение энергозатрат на одной стадии производства может привести к их росту на другой, что повлечет за собой увеличение общих энергозатрат, а в итоге – рост стоимости произведенной продукции.

Данная проблема приобретает острую актуальность в связи с введением новых цен на энергоресурсы, поставляемые из России. Поэтому проблема ресурсозатратности в агропромышленном комплексе носит не только экономический, но и политический характер. В такой ситуации необходимо постоянно искать возможности независимости нашей экономики от внешнего рынка энергоресурсов. Здесь необходим анализ: где же наибольшие затраты на производство животноводческой продукции, на каких этапах технологического процесса, и возможны ли в настоящие время реальные механизмы их сокращения.

Попытаемся проанализировать отдельные этапы производства в молочном скотоводстве и наметить возможные пути снижения энергетических затрат и, в конечном итоге, снижения себестоимости получаемой продукции, повышения ее конкурентоспособности.

Начнем с себестоимости

Хорошо известно, что эффективность производства во многом зависит от отношения человека к собственности. Однако во многих хозяйствах республики, ставших собственниками земли, и средств производства, коллективы животноводов идут по пути упрощенчества технологии ведения отрасли, это отрицательно сказывается на рентабельности. Стала преобладать «ничейная» форма собственности, а значит, применяемые прогрессивные технологии производства продукции оказались эффективными.

Сегодня мы вплотную подошли к смене собственников агропредприятий – с незаинтересованных, ложно сказать «временщиков», на инициативных, прогрессивно мыслящих людей, владеющих средствами производства. Однако частное собственничество в сельскохозяйственном производстве (иными словами – фермерство) в Беларуси до сих пор не получило должного развития, хотя из имеющегося незначительного количества фермеров есть некоторые, добившиеся за сравнительно короткий срок довольно высокой эффективности. К примеру, это фермерские хозяйства «Василек» Дзержинского района, «Новый Прогресс» Стародорожского, «Элита-К» Копыльского районов.

С решением проблемы собственности в аграрном секторе сразу возникает потребность в ресурсосберегающих технологических решениях, которые будут входить составной частью в единый технологический процесс, независимо от воли исполнителей работ. Поэтому сокращение издержек в скотоводстве должно осуществляться за счет создания и применения современных ресурсоэффективных технологий и технических средств, включающих заготовку, приготовление и нормированную выдачу кормов, выделяемых животным с учетом их продуктивности и физиологического состояния, устранение потерь кормов, сбережение энергоресурсов на всех стадиях технологического процесса производства продукции, сокращение затрат труда и рациональное использование техники.

Таким образом, в сельхозорганизациях необходимо определиться с формой собственности. Для этого нужна четкая узаконенная правовая основа с механизмами защиты собственности сельхозпроизводителей.

Энергосбережение в кормопроизводстве

Повышение экономической эффективности сельского хозяйства во многом зависит от развития кормопроизводства, научно-технический уровень которого не только определяет состояние животноводства, но и существенно влияет на экономию энергоресурсов. На практике же, к сожалению, развитие кормопроизводства на современном этапе зачастую не увязано с экономным расходованием энергоресурсов. По данным наших исследований, на получение продукции животноводства в структуре полных энергозатрат на корма приходится 58-62%, т. е. более половины всей стоимости животноводческой продукции. Низкая эффективность энергозатрат, главным образом, связана с качеством кормов. Большая часть заготовленных в стране кормов в 2006 г. оказалась второго класса, а рационы кормления –лансированными, что привело к значительному перерасходу кормов (на 22-38%), увеличению в рационе удельного веса дорогостоящего зернофуража и использованию генетического потенциала продуктивности животных только на 50-60%. Все это связано с нарушением требований прогрессивных технологий, т. к. потребность в современной кормоуборочной технике удовлетворялась лишь на 40-50%, а средства на приобретение необходимого количества топлива, шпагата, пленки, консервантов и обогатительных добавок во многих хозяйствах отсутствовали.

Специалисты животноводческой отрасли хорошо осведомлены о себестоимости производимой продукции (мяса, молока), меньше знают о себестоимости кормов (сена, силоса, сенажа, корнеплодов), но у них почти полностью отсутствует представление о том, сколько же энергии затрачено на их производство. Расчеты показывают, что на 1 ц к. ед., содержащихся в зернофураже, в среднем по Беларуси расходуется 10,0-12,5 кг у. т., в картофеле – 10,0-15,5, а в корнеплодах – 11-15, в сене многолетних трав – 4,0-4,8, в кукурузном силосе – 6,8-8,0 кг у. т. На производство зерна расходуется 38-41% общего объема топлива, потребляемого в растениеводстве, на выращивание пропашных культур – 21-25, многолетних трав – 6-8, силосных культур – 10-13%. Однако, это только часть совокупной энергии, расходуемой на производство кормов.

Многолетние научные исследования и практика подтверждают, что качество кормов и их затраты на производство животноводческой продукции находятся в тесной взаимосвязи. В расчете на единицу энергии основной корм (сено, сенаж, силос) является более экономичным, чем концентрированные корма. Производство молока тем дешевле, чем выше содержание энергии в корме. Только хозяйства, которые решили проблему заготовки высококачественных кормов, получают существенную прибыль. Об этом свидетельствует опыт ведущих сельхозорганизаций страны (СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского, РУП «Экспериментальная база «Жодино» Смолевичского, СПК «Октябрь-Гродно» Гродненского районов).

Учесть сегодня, чтобы получить завтра

Важным пунктом анализа затрат на производство животноводческой продукции является поиск технологических возможностей снижения энергоресурсов на основе сопоставления экономических показателей существующих технологий производства кормов.

При анализе экспериментальных данных по степени фактического энергопотребления все кормовые культуры и корма были систематизированы в определенном порядке (табл. 1).

Таблица 1. Энергозатратность производства различных кормов

|

Корма

|

Затраты совокупной энергии на

производство 1 ГДж обменной энергии в корме, ГДж

|

Коэфициент энергозатратности

|

|

Зеленая масса злаковых культур

|

0,295

|

1,00

|

|

Зеленая масса бобовых культур

|

0,324

|

1,1

|

|

Зеленая масса (доставленная на ферму)

|

0,529

|

1,79

|

|

Kopнeплоды (механизированной уборки и

химпрополки)

|

0,667

|

2,26

|

|

Сенаж

|

0,706

|

2,35

|

|

Силос кукурузный

|

0,745

|

2,48

|

|

Зерно злаковых культур

|

0,761

|

2,54

|

|

Шрот

|

0,826

|

2,74

|

|

Жмых

|

0,847

|

2,87

|

|

Сено (рассыпное)

|

0,848

|

2,87

|

|

Зерно бобовых культур

|

0,921

|

3,12

|

|

Отруби пшеничные

|

0,979

|

3,12

|

|

Сено (прессованное)

|

1,010

|

3,42

|

|

Комбикорм

|

1,105

|

3,75

|

|

Солома злаковых

культур

|

1,291

|

4,38

|

|

Молоко цельное:

|

1,938

|

6,57

|

|

Kopмовыe дрожжи

|

3,000

|

10,17

|

Наиболее энергосберегающими оказались зеленые корма из злаковых и бобовых культур, подкормка из зеленой массы, корнеплоды (механизированная уборка и химпрополка), сенаж, а наиболее энергозатратными – сено прессованное, комбикорм, солома злаковых культур, молоко цельное.

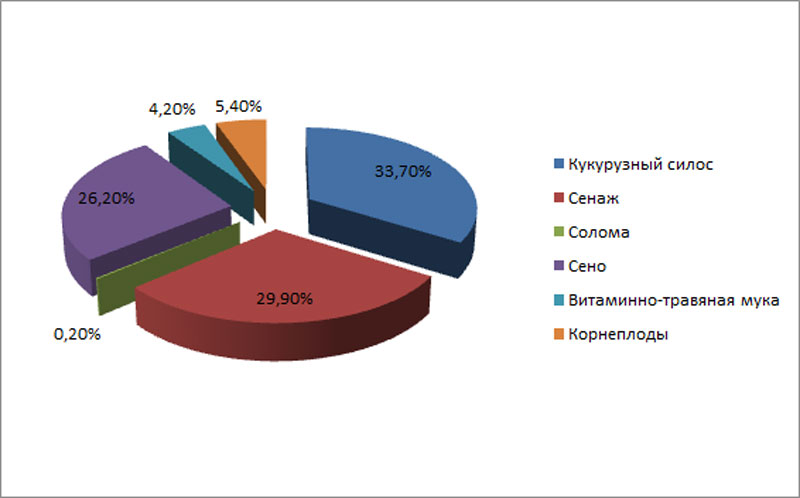

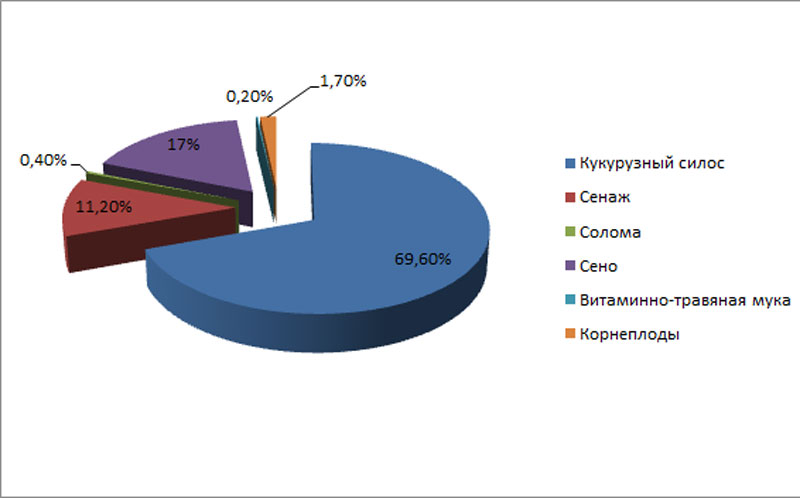

Опыт работы фермерских хозяйств Германии также подтверждает правильность сделанного заключения об энергозатратах, о чем свидетельствуют объемы заготовки различных кормов в немецких хозяйствах с 1990 по 2006 г. (рис.).

Рисунок. Изменение структуры заготовки кормов в фермерских хозяйствах Германии

1990 год

2006 год

Энергетические затраты находятся в тесной взаимосвязи с экономической эффективностью. Низкими являются затраты на корма с укосных лугов, которые приблизительно в 2 раза дешевле концентрированных. Самые низкие затраты – на производство пастбищных кормов, базирующиеся на них рационы более чем вдвое дешевле рационов на основе кукурузного силоса. Поэтому с производственно-экономической точки зрения преимущество отдается в пользу содержания коров на пастбище, если имеется травостой определенного качества, соответствующего молочной продуктивности скота.

Оценка производственных возможностей и различных технологических решений, их реализация на практике – основа для развития стратегии в области энергоэффективного производства и заготовки кормов.

Оправдан ли приоритет заготовки сена?

У отдельных руководителей различных рангов бытует мнение, что коров надо кормить в основном сеном, как в «старые добрые времена». При таком подходе, конечно, корова будет жить дольше и давать по 3 т молока в год. Если мы хотим получать 8-9 т молока, то нужно заставить животное поедать как можно больше корма. Не зря зарубежные фермеры говорят, что голодную корову может накормить каждый, а для того, чтобы заставить сытую корову съесть дополнительный корм и дать больше молока, необходимы знание, умение, опыт и главное – желание.

Во многих молочных хозяйствах зарубежных стран, где распространен силосно-сенажный тип кормления, основным источником дешевого растительного белка, энергии и витаминов являются многолетние травы. При ранней уборке из них заготавливается корм (преимущественно силос), содержащий в сухом веществе от 18 до 22% сырого протеина и до 10-11 МДж обменной энергии, при этом содержание сырой клетчатки не превышает 25% в сухом веществе. Поэтому значение использования сена как основной составной части в кормлении жвачных животных в последние годы по всей Европе снизилось. На практике легче, дешевле, а значит, и ресурсоэффективнее производить высококачественный силос (сенаж), чем сено.

В отечественных агропредприятиях практикуется заготовка сена как наиболее близкого по своей природе корма к сенажу и силосу из трав. Зачастую райсельхозпродами доводятся необоснованно завышенные задания по заготовке сена. Как правило, к косьбе трав на сено сельхозорганизации приступают в момент максимального наращивания массы, а не в оптимальную фазу уборки трав. Из-за недостатка кормозаготовительной техники оптимальные сроки уборки трав (10 дней) удлиняются в 3-4 раза и заканчиваются к моменту уборки зерновых. При такой организации в траве резко снижается содержание протеина и накапливается значительное количество труднопереваримой клетчатки. В среднем питательность сухого вещества сена не превышает 8,0-8,5 МДж, протеина – 10%.

Существующие технологии и комплексы машин для заготовки кормов из трав, особенно сена, приводят к потерям 30-50 % выращенного урожая. Эти потери происходят из-за уборки перестоявшего травостоя, длительности нахождения скошенной травы в поле, уборки пересушенной и закладки на хранение недосушенной травы, несоблюдения технологических режимов уборки. Все это усугубляется неблагоприятными погодными условиями. При затяжных и ливневых дождях валки скошенных трав прибиваются к земле и «прошиваются» отрастающей травой, что приводит к значительным потерям и даже к гибели урожая. Проведенный анализ технических решений интенсификации сушки показывает, что за последние годы в мировой практике не создано ни одной заслуживающей внимания машины, существенно ускоряющей сушку трав и способной работать в экстремальных погодных условиях. Отсюда – недостатки в планировании и технологическом обеспечении кормозаготовок, которые чаще всего определяют плохое качество кормов. В связи с этим сокращаются и объемы производства кормов, а затраты труда и энергии на заготовку и хранение сена по-прежнему остаются высокими (920-980 МДж/т к. ед. и 3,0-4,6 чел. ч/т сухого вещества).

Перспективной ресурсоэнергосберегающей технологией заготовки грубых кормов, которую успешно используют сельхозорганизации Червенского района, является прессование провяленной массы трав с внесением химических консервантов. Энергозатраты при этом составляют 2,5-3,0 кг у. т. на 1 ц к. ед. Заготовка такого корма (силоса) осуществляется посредством внесения при прессовании 10-15 кг пропионовой кислоты на 1 т прессуемой массы повышенной влажности (36%) с обертыванием рулонов в полиэтиленовую пленку. Эта технология позволяет организовать производство силоса минимум с двух укосов, с высоким содержанием энергии (10 МДж в 1 кг СВ), где природно-климатический недостаток становится даже конкурентным преимуществом.

Таким образом, у сена нет ни питательных, ни физиологических, ни экономических преимуществ перед качественным силосом (сенажом).

Кукурузный силос или корма из трав?

В последнее время все чаще на страницах периодических изда¬ний отдельные «мужи от науки» пытаются уменьшить значение кукурузного силоса как корма. С этой целью в ход запускается различная малодоказательная аргументация: кукурузный силос (его энергетическая единица) является самым дорогим кормом; по содержанию обменной энергии корма из трав не уступают, а по сырому протеину превосходят кукурузный силос; сельхозорганизации Ленинградской области России, где удой составляет более 6 тыс. кг молока от коровы, не занимаются выращиванием кукурузы; предлагают разграничить сельхозорганизации по уровню продуктивности дойного стада до 4 тыс. кг молока на голову в год и выше с расчетом, что первых необходимо перевести на травосеяние. Следовало бы задать вопрос: почему не поступали подобные рекомендации, когда продуктивность дойного стада в нашей стране не достигала 3 тыс. кг молока на голову в год?

Производственники хорошо знают, что кроме содержания большой энергии кукурузный силос, точнее, его зерно содержит также более качественный (нерасщепляемый) сырой протеин и стабильную, не ферментируемую микробами рубца, энергию, которая не содержится в кормах из трав. Следовательно, это более высокого качества корм, который балансирует энергию в рационе и стимулирует животное на высокую продуктивность. Естественно, более высокое качество любой продукции всегда стоит дороже. Что касается рационов коров сельхозорганизации Ленинградской области, то действительно, там в рационах отсутствует кукурузный силос, однако в состав комбикормов всегда включается зерно кукурузы (до 30 %).

Мировой опыт показывает, что при правильной технологии заготовки корм из кукурузы в большей степени является сенажом с содержанием сухого вещества до 35-40%, а не силосом. Качественный кукурузный сенаж содержит более 11 МДж обменной энергии в 1 кг сухого вещества, минимум 32% крахмала, около 4,5% золы, не более 20% сырой клетчатки и имеет коэффициент переваримости органического вещества не менее 0,75. При содержании в кукурузном силосе сухого вещества 30% коровы получают его около 13,5 кг в сутки, что позволяет надаивать от нее 16,5 кг молока. Следовательно, чем выше количество сухого вещества в кукурузе, тем больше в силосе содержится энергии, что сокращает потребление концентрированных кормов как для производства молока, так и при откорме молодняка крупного рогатого скота.

Для получения такого основного корма кукурузу нужно убирать в стадии восковой спелости зерна, когда в растении содержится сухого вещества 28-32%. Заслуживает внимания и выращивание кукурузы скороспелых сортов на зерно, особенно в южных регионах Беларуси.

Кукурузный сенаж должен стать основным кормом для жвачных животных, поскольку имеет не только высокую питательную ценность, но и необходимую жвачным животным структуру. Кормовая ценность кукурузы – в том, что значительная часть ее крахмала и протеина в рубце не расщепляется. Следует также знать, что степень ферментации крахмала и протеина в рубце зависит от содержания сухого вещества в сенажной массе. Чем оно выше, тем больше нерасщепленного крахмала достигает тонкого отдела кишечника. Здесь крахмал расщепляется ферментами и полностью находится в распоряжении животного. Таким образом, энергия, полученная из крахмала, используется эффективнее, т. к. не возникают те потери, которые происходят при ферментации его микробами рубца. В таблице 2 приводятся ориентировочные нормы целесообразного потребления сенажа и кукурузного силоса дойным поголовьем в различные периоды лактации и сухостоя.

Противопоставлять травяные корма кормам из кукурузы не следует, но руководитель сельхозорганизации должен знать физиологически обоснованную границу или «золотую середину» экономически обоснованного смысла при производстве молока, а это 60% кукурузного и 40% травяного силоса в структуре основных кормов.

Таблица 2. Доля кукурузного силоса в рационах коров (частей)

|

Наименование кормов

|

Периоды лактации и их продолжительность,

дней

|

Стельность, дней

|

|

I-я треть

1-100

|

II-я треть

101-200

|

III-я треть

201-305

|

Ранний сухостой

1-40

|

Поздний сухостой

41-60

|

|

Кукурузный силос

|

2/3

|

2/3

|

1/3

|

-

|

1/3

|

|

Силос/сенаж из злаков

|

1/3

|

1/3

|

2/3

|

3/3

|

2/3

|

Плющение зерна – европейская тенденция

Вопросы экономии топлива и энергии при обработке зерна повышенной влажности, актуальные во всем мире, имеют для отечественной практики в сложившихся погодно-климатических условиях особую значимость.

Большинство используемых сушильных комплексов, спроектированных много десятилетий назад, имеют существенные недостатки, приводящие при сушке высоковлажного зерна к его пережогу и механическому повреждению, к существенному загрязнению продукта остатками сгорания топлива, нерациональному расходу энергии. Перерасход энергии в этом случае обусловлен многократными пропусками семян через камеры сушилок. При снижении влажности 1т зерна с 20 до 14% они расходуют около 12 кг условного топлива. Таким образом, сушка зерна – процесс, требующий очень больших энерго- и трудозатрат. Поэтому возникает необходимость поиска простых и менее затратных приемов сохранения урожая, особенно кормового зерна.

В последние годы широкое распространение получила технология консервирования плющеного зерна ранних стадий спелости. Заготовка и использование в кормлении крупного рогатого скота консервированного плющеного зерна позволяет: увеличить валовой сбор фуражного зерна на 8–10 % за счет снижения потерь при уборке; снизить энергозатраты, исключающие сушку, очистку и размол зерна, на 23%; уменьшить расход жидкого топлива на 80 % в сравнении с традиционной технологией использования фуражного зерна; повысить усвояемость корма на 5-8%, среднесуточные привесы на 9-11%, удой – на 7-10%.

Помимо внедрения технологии плющения зерна важной инновацией в этой сфере стала заготовка влажного зерна путем дробления. На совместном белорусско-итальянском предприятии «АгроБокс» (Червенский район) реализована новая для молочного скотоводства страны технология силосования зерна повышенной влажности (28-40%) с приготовлением пластинчатой сыпучей смеси (на базе итальянской мельницы-дробилки Vortice производительностью 10-15 т/ч) и хранения кормовой массы, тщательно заложенной без применения консервантов, в компактных бетонных траншеях шириной 12-14 м. Приготовленный таким образом корм в зимне-стойловый период может стать в рационах хорошей альтернативой в рационах дорогостоящим комбикормам. Так, себестоимость дробленого самозаконсервированного зерна 184 тыс. руб. Себестоимость такого зерна, обогащенного БВМД (75% дробленого зерна + 25% БВМД, при стоимости БВМД 600 тыс. руб./т), составляет 150 тыс. руб. + 138 тыс. руб., тогда как стоимость 1 т комбикорма К-61 – 400 тыс. руб. Экономия – 112 тыс. руб. на 1 т зерна. В конечном счете, новая технология заготовки консервированного зерна повышенной влажности дает возможность более гибко организовать производство, появляется возможность маневра в тактике проведения кормозаготовки. В случае дождей и в период дозревания зерна за счет снижения потерь можно увеличить его производство.

Данный способ использования фуражного зерна экономически оправдан, его следует шире применять в сельскохозяйственных организациях республики.

Пастбища – это не вчерашний день

До последнего времени среди работников сельского хозяйства бытуют противоречивые мнения о наиболее экономически эффективном кормлении животных в летний период. Одни видят значительные преимущества в создании зеленых конвейеров и скармливании зеленой массы в стойле, другие отдают предпочтение пастбищному содержанию животных, третьи – круглогодичному однотипному кормлению.

По питательности пастбищный корм значительно превосходит укосные корма. В 1 кг сухого вещества пастбищного корма содержится до 10,5 МДж обменной энергии, до 22% сырого протеина. Если питательность зеленой массы принять за 100%, то у сена она составит 50%, у силоса – 60-70%. Использование свежей травы в рационе коров, даже содержащихся в стойлах, улучшает их физиологическое состояние, а при пастьбе на свежем воздухе укрепляет их здоровье и улучшает показатели воспроизводства. Это обеспечивает в пастбищный период удой до 26 кг молока в день на корову. Однако чем выше продуктивность коров, тем должно быть лучше качество пастбищного корма. Так, при среднегодовом удое 5 тыс. кг на голову сырого протеина в 1 кг сухого вещества травы должно быть не меньше 120 г, обменной энергии – не меньше 9,0 МДж, а при удое 7 тыс. кг на голову – 150 г и 10,06 МДж соответственно.

Анализ сравнительной эффективности укосного и пастбищного использования зеленых кормов с травостоем многолетних трав показывает преимущество пастбищного способа. В этом случае снижаются затраты обменной энергии, а окупаемость затрат составляет 363%, при укосном способе – 218%. При летне-стойловом содержании совокупные затраты антропогенной энергии возрастают в 1,6 раза, при этом основная часть приходится на скашивание травостоя и скармливание зеленой массы скоту в кормушках.

Пастбища – это значительный резерв снижения себестоимости молока. Растущие травы в 2–3 раза дешевле любого другого корма. И эта экономия на цене кормов – не кратковременная выгода, поскольку пастбищный сезон длится 150-170 дней. В этот период отпадает необходимость убирать и утилизировать навоз из стойл помещения.

Сравнительный анализ эффективности производства молока в 10 хозяйствах при пастбищном и круглогодичном стойловом содержании животных на однотипном (в основном силосно-концентратном) кормлении показал, что у сельхозорганизаций, выбравших пастбищную систему, поголовье коров было стабильным, а во втором – сократилось за год на 6%. Общая выбраковка коров при использовании пастбищ оказалась ниже на 23%. При пастбищном содержании надои получились выше на 9-10% (730 кг), чем при круглогодичном стойловом, соответственно и выбраковка низкоудойных коров была меньше в 2 раза. Пастбищное содержание благоприятно сказывается на воспроизводстве стада. Выход телят повышается на 7-10%, а затраты труда снижаются на 17% по сравнению с круглогодичным стойловым содержанием.

Дополнительные производственные затраты при пастбищном содержании полностью окупаются полученной прибылью. Так, при повышении затрат на 1 корову за год на 8% прибыль увеличилась на 25,4%. В результате рентабельность производства молока в первом варианте составила 24,7%, во втором – 19,7%. За счет большей продуктивности себестоимости 1 ц молока при пастьбе – ниже на 5%. При пастбищной системе интенсивнее используются земельные угодья: в расчете на 100 га реализация молока выше на 16,9 %, а прибыль – на 39,1%. Показатель энергетической эффективности на 27% выше при сочетании зимне-стойлового с летне-пастбищным содержанием скота. Безусловно, пастьба коров – залог настоящего и будущего успеха в отечественном животноводстве.

А.М.ЛАПОТКО, кандидат сельскохозяйственных наук